皆さん、こんにちは!平林涼です。

「江戸時代って、武士の時代でしょ?経済とか商業って、あんまり発達してなかったんじゃないの?」「鎖国してたから、海外との貿易もなかったんでしょ?」「江戸時代の人たちって、質素倹約で、毎日お米と漬物で暮らしてたんでしょ?」

…そんなステレオタイプなイメージをお持ちの方、多いのではないでしょうか? 恥ずかしながら、私も経済史の研究を始めるまでは、そう思っていました。時代劇に出てくる江戸の町は、いつも活気にあふれているけれど、あれはあくまでフィクションだろう、と。

しかし、史料を読み込み、各地の古文書館や博物館を巡るうちに、私の江戸時代観は180度変わりました。江戸時代は、確かに武士が支配する封建社会でしたが、その一方で、商業が著しく発展し、貨幣経済が浸透し、人々の暮らしも多様化した、非常に興味深い時代だったのです。

今回は、近世(1573年~1867年)の日本経済史を、経済史研究家の視点から、分かりやすく、そして、ちょっぴり深掘りして解説していきます!さらに、現代の私たちにも通じる教訓や問題点についても、考察を加えていきたいと思います。

近世の幕開け~織豊政権から江戸幕府へ~

近世は、安土桃山時代(織豊政権)と江戸時代を合わせた時代を指します。この時代は、中世から近世への移行期であり、日本経済が大きく転換する、まさに「夜明け前」とも言える時期でした。

【織豊政権(1573年~1603年)】

-

織田信長

- 【楽市楽座令】座の特権を廃止し、自由な商業活動を奨励。

- これは、中世的な商業の規制を打破し、市場原理を導入しようとする、画期的な政策でした。私は、信長は、経済の重要性を理解し、自由な商業活動が経済発展の鍵であることを見抜いていた、先見の明のある武将だったと考えています。信長の経済政策は、その後の日本の経済発展に、大きな影響を与えました。

- 【関所の廃止】物流の円滑化を図る。

- これも、商業の発展を促進するための重要な政策でした。

- 【貨幣統一の試み】永楽通宝の使用を推奨(しかし、統一には至らず)。

- 信長は、貨幣の統一が経済の安定に不可欠であることを理解していましたが、その志は、残念ながら彼一代では達成されませんでした。

- 【海外貿易の推進】南蛮貿易を奨励。

- 信長は、海外との貿易が、日本に富をもたらすことを知っていました。

- 【楽市楽座令】座の特権を廃止し、自由な商業活動を奨励。

-

豊臣秀吉

- 【太閤検地】全国の土地の生産力を調査し、石高制を確立。

- これは、土地の生産力を正確に把握し、税収を安定させるための政策でした。太閤検地は、近世の土地制度の基礎となり、石高制は、幕藩体制の経済的基盤となりました。しかし、一方で、太閤検地は、農民の土地所有権を否定し、土地を領主に集中させる結果にもなった、という側面も忘れてはなりません。

- 【刀狩令】農民から武器を取り上げ、兵農分離を推進。

- これは、社会の安定を維持するための政策でしたが、同時に、農民の抵抗力を奪うものでもありました。

- 【貨幣鋳造】天正大判などの金貨を鋳造。

- 秀吉は、貨幣の統一を目指し、独自の貨幣を発行しました。

- 【海外貿易の統制】朱印船貿易を開始。

- 秀吉は、海外貿易の利益を独占しようとしましたが、これは、信長の自由貿易政策とは対照的です。

- 【太閤検地】全国の土地の生産力を調査し、石高制を確立。

【江戸幕府の成立(1603年)】

- 徳川家康が江戸幕府を開き、幕藩体制が確立。

- 【幕藩体制】幕府と藩が、全国の土地と人民を支配する統治体制。これは、中央集権と地方分権を組み合わせた、独特の統治システムでした。

- 【石高制】土地の生産力を米の量(石高)で表し、それを基準に年貢を徴収する制度。石高制は、幕藩体制の経済的基盤となりましたが、米以外の作物の生産や、商業活動を評価しない、という欠点もありました。

- 【身分制度】士農工商の身分制度が確立。しかし、この身分制度は、経済の発展とともに、徐々に形骸化していきます。

江戸時代の経済発展~五街道の整備から元禄文化まで~

江戸時代は、260年以上にわたる長期の平和な時代でした。この平和な時代を背景に、経済は大きく発展しました。私は、江戸時代を「平和の経済学」が実践された時代だと考えています。

【農業の発展】

- 新田開発: 各地で新田開発が進められ、耕地面積が拡大。これは、人口増加を支える上で、非常に重要な要素でした。

- 農業技術の進歩:

- 備中鍬などの農具の改良

- 灌漑施設の整備

- 肥料の使用(干鰯、油粕など)

- 品種改良 これらの技術革新は、農業生産性を飛躍的に向上させました。私は、江戸時代の農民たちの知恵と努力には、本当に頭が下がる思いです。

- 商品作物の栽培:

- 米以外の商品作物(綿、菜種、藍、茶など)の栽培が盛んになる。

- 農村部でも、貨幣経済が浸透。これは、農村が単なる食料生産の場ではなく、商業活動の場としても発展していったことを意味します。

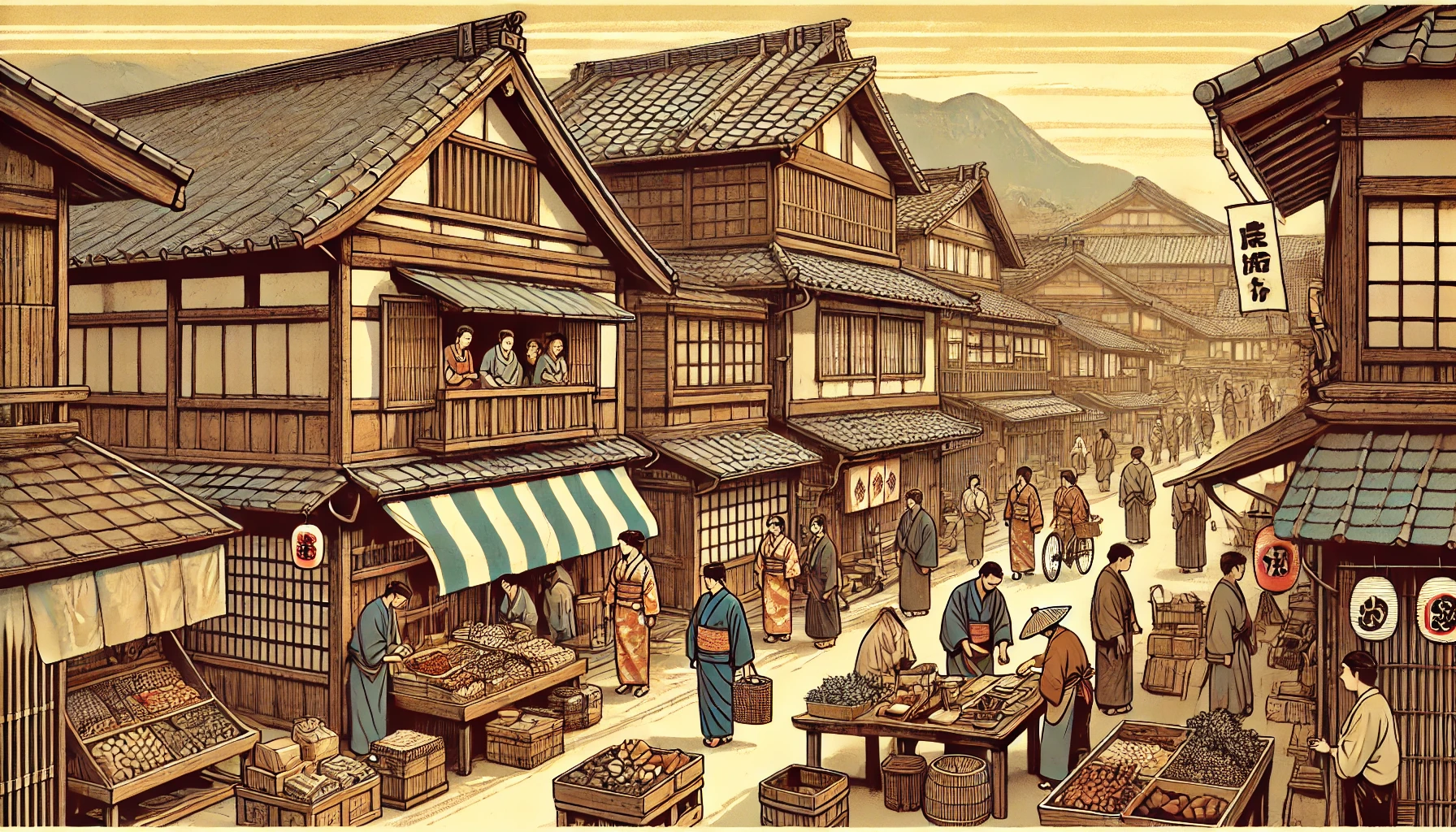

【商業の発達】

- 五街道の整備:

- 江戸と各地を結ぶ主要な街道(東海道、中山道、日光街道、奥州街道、甲州街道)が整備され、人やモノの移動が活発化。これは、全国的な市場の形成を促進しました。

- 宿場町の発展:

- 街道沿いには、宿場町が発達し、商業の中心地となる。宿場町は、単なる休憩場所ではなく、情報交換の場、文化交流の場としても機能していました。

- 城下町の発展:

- 各藩の城下町も、商業の中心地として発展。城下町は、武士の消費を支えるだけでなく、地域の経済の中心としての役割も果たしていました。

- 三都(江戸、大坂、京都)の繁栄:

- 江戸:政治の中心地、最大の消費地。将軍のお膝元であり、全国から人とモノが集まりました。

- 大坂:「天下の台所」と呼ばれる商業の中心地。全国の物資が集まり、ここで価格が決定されました。

- 京都:伝統産業の中心地。高い技術力を持つ職人たちが、高品質な製品を生み出していました。 私は、この三都の繁栄は、江戸時代の経済発展を象徴する出来事だと考えています。

- 株仲間の結成:

- 商人たちは、同業者組合(株仲間)を結成し、営業の独占を図る。

- 幕府は、株仲間を公認し、税(冥加金、運上金)を徴収。これは、幕府が商業活動を統制し、財源を確保しようとした政策でした。

- 問屋制家内工業の発展:

- 問屋が、農村の生産者に原料や道具を貸し与え、製品を買い上げる、問屋制家内工業が発展。これは、農村部における工業生産の形態であり、農民の副収入源となりました。

- 金融業の発達:

- 両替商(三井、鴻池など)が、金融業を営む。

- 大名貸(大名への貸付)も行う。両替商は、現代の銀行のような役割を果たし、経済の発展に大きく貢献しました。

【貨幣制度の確立】

- 江戸幕府は、金貨(小判など)、銀貨(丁銀など)、銭貨(寛永通宝など)の三貨制度を確立。

- 金貨:主に江戸で流通(計数貨幣)

- 銀貨:主に大坂で流通(秤量貨幣)

- 銭貨:全国で流通(少額取引に使用)

- 金座、銀座、銭座が設けられ、貨幣の鋳造が行われた。

- しかし、貨幣の改鋳(質の悪い貨幣を発行すること)が繰り返され、経済に混乱をもたらすこともあった。私は、貨幣の改鋳は、幕府の財政難を反映した政策であり、長期的に見ると、経済の安定を損なうものであったと考えています。

【元禄文化(17世紀後半~18世紀初頭)】

- 経済発展を背景に、町人文化が花開く。

- 浮世絵、歌舞伎、浄瑠璃、俳諧など。元禄文化は、江戸時代の経済発展が生み出した、豊かな文化の象徴です。

- しかし、元禄時代は、バブル経済的な側面もあり、その後、幕府財政は悪化。

幕藩体制の動揺と崩壊~経済の行き詰まりと開国~

【幕藩体制の矛盾】

- 商品経済の発達: 商品経済の発達は、武士の経済力を相対的に低下させ、農村部での格差を拡大させた。武士は、米を貨幣に換えて生活必需品を購入する必要がありましたが、米価の変動や物価上昇に苦しめられました。

- 財政難: 幕府や藩の財政は、慢性的な赤字に苦しんだ。

- 収入は米が中心(年貢)だが、支出は貨幣経済化により増加。

- 参勤交代などの制度も、藩財政を圧迫。私は、幕藩体制は、経済の変化に対応できず、制度疲労を起こしていたと考えています。

- 百姓一揆、打ちこわし: 生活に困窮した農民や都市の貧困層による、一揆や打ちこわしが頻発。これは、社会の不安定化を示すものでした。

【幕府の改革】

- 享保の改革(8代将軍 徳川吉宗):

- 倹約令、上米の制、定免法、新田開発、足高の制、公事方御定書など。

- 寛政の改革(老中 松平定信):

- 倹約令、囲米、旧里帰農令、寛政異学の禁、七分積金など。

- 天保の改革(老中 水野忠邦):

- 倹約令、株仲間の解散、人返しの法、上知令など。

しかし、これらの改革は、一時的な効果はあったものの、幕藩体制の根本的な問題を解決するには至りませんでした。私は、幕府の改革は、時代遅れの制度を維持しようとする、保守的なものであり、経済の発展に対応できなかったと考えています。

【開国と幕府の滅亡】

- 黒船来航(1853年): ペリー率いるアメリカ艦隊が浦賀に来航し、開国を要求。これは、日本にとって、大きな衝撃でした。

- 日米和親条約(1854年): 開国。

- 日米修好通商条約(1858年): 不平等条約。

- 関税自主権がない

- 領事裁判権を認める この不平等条約は、日本の経済に大きな影響を与え、幕府の権威を失墜させました。

- 貿易の開始: 生糸、茶などが輸出され、毛織物、綿織物などが輸入された。

- 貿易は、日本の経済に大きな影響を与え、物価上昇、金貨の流出などを招いた。私は、開国は、日本経済の近代化を促す一方で、多くの混乱をもたらしたと考えています。

- 尊王攘夷運動: 開国に反対する勢力が、尊王攘夷運動を展開。

- 明治維新(1868年): 幕府が倒れ、明治政府が樹立。

まとめ ~近世日本経済から学ぶこと~

近世(安土桃山時代~江戸時代)の日本経済は、

- 農業生産力の向上

- 商品経済の発達

- 貨幣経済の浸透

- 都市の発展

- 全国的な統一市場の形成

…といった特徴を持ち、大きく発展しました。

しかし、その一方で、

- 幕藩体制という封建制度の制約

- 身分制度による格差

- 鎖国による海外との交流の制限

- 財政難

…といった問題を抱えていました。

私は、近世の日本経済は、現代の日本経済の原型を形作った、非常に重要な時代だと考えています。

【現代への視点】

- 市場経済の重要性: 江戸時代の商業の発展は、市場メカニズムが経済成長に不可欠であることを示しています。現代の日本においても、市場の活力を最大限に引き出すことが重要です。

- 技術革新の力: 農業技術の進歩は、生産性を向上させ、経済発展の基盤となりました。現代のAIや再生可能エネルギーなどの技術革新も、経済を大きく変える可能性があります。

- 政治と経済の関わり: 幕藩体制の矛盾は、政治体制が経済発展を阻害する可能性を示しています。現代の日本においても、政治の安定と適切な経済政策が不可欠です。

- グローバル化のインパクト: 開国後の貿易は、日本の経済に大きな影響を与え、近代化を促す要因となりました。現代のグローバル化も、日本経済に大きなチャンスと課題をもたらしています。

- 格差問題: 江戸時代にも身分制度による格差がありましたが、現代社会においても格差問題は深刻化しています。経済成長の果実を公平に分配し、持続可能な社会を築くためには、格差是正への取り組みが不可欠です。

今回の記事が、皆さんの近世日本経済史への興味を深め、現代社会をより深く理解するための一助となれば幸いです。歴史は、私たちに多くのことを教えてくれます。過去の成功と失敗から学び、未来に活かすことこそ、歴史を学ぶ意義だと、私は考えています。

コメント